http://edu.dbw.cn/ 时间: 2016年03月01日 11:28:31

作者: 来源: 麦可思研究 编辑: 张洋

大学生心理健康问题日益突出,焦虑、压力、痛苦和抑郁前所未有的普遍。是什么让大学生如此不快乐?在资源有限的条件下,高校可以采取哪些措施来尽可能地避免校园悲剧的发生?

随

着毕业、就业、情感、贫富差距等问题带给当前大学生越来越大的压力,大学生自杀事件每年都会被曝出不少。国内一位大学校长对于学生自杀事件曾无奈地表示,没被曝光是运气好,被曝光就只能认倒霉。本文试图通过网站上公开的信息联系某“211”高校的心理健康教育研究中心,希望就“大学生心理健康及自杀”问题进行相关采访,结果该校一直没有回复电子邮件,多次拨打该校心理问题预约电话也无人接听。假设拨打电话的是一位需要心理辅导的学生,遇到上述联系未果的情况,不敢想象将会作出怎样的举动。

确实,大学首先是教育机构,毕竟不是医疗保健业者,怎可能完美地将校园自杀事件发生率降低为零。但一所对学生负责的大学,一定会尽最大努力将悲剧发生率降到最低。在资源有限的条件下,高校如何做才能有效地避免“倒霉事”频繁发生呢?

新闻链接

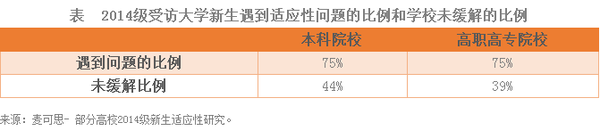

麦可思对中国部分高校2014级大学新生的研究显示,超七成新生遇到适应性问题。其中,超四成新生表示学校没有帮助其缓解过遇到的问题。

学

生不满学校无奈

凯西·史密斯和玛格丽特有着相似的痛苦经历,他们都有家庭成员因心理问题在大学期间自杀。当凯西·史密斯在威廉玛丽学院读书的弟弟伊恩告知咨询顾问自己有自杀倾向时,学校迅速且果断地在当天就与他们的父母进行了电话沟通,建议伊恩离校,去接受更专业的心理治疗。经过两个礼拜专业治疗的伊恩回到学校后,试图努力追上落下的功课,但被人厌弃、脆弱的感觉令他不知所措。就在返校后的几天,伊恩在自己的车里结束了生命。玛格丽特在加州理工学院读大三的儿子布莱恩向学校反映自己有自杀倾向时,该校的应对措施则与威廉玛丽学院截然不同。当布莱恩通过邮件向咨询顾问反映自己的问题时,顾问却告知布莱恩近期没时间与他见面进一步沟通。一个礼拜后,布莱恩爬上宿舍屋顶通过自残的方式要求见院长,为他安排相关的心理辅导。虽然学校后续为布莱恩提供了一系列的心理辅导,但按照他本人的要求,学校不得与其家长联系。不幸的是,积极接受治疗的布莱恩在一个月后还是自杀身亡。

伊恩和布莱恩的案例,可以说恰好代表了美国高校对待心理问题学生的两类典型但又不同的方式:第一时间通知学生的监护人,根据学生具体情况决定是否将其送出学校;或者是充分尊重学生的个人隐私,根据实际情况对其进行保密治疗。“学院通常会要求心理问题严重的学生离开校园一段时间,因为这部分学生‘毒性太强’,会直接影响校园及身边师生的安全。这部分学生回校前,需要证明他们正在积极接受有效的帮助与治疗,且情况已开始好转。”威廉玛丽学院负责学生医疗健康工作的校长助理凯丽·克瑞斯对外表示。布莱恩的家人则以渎职和过失致人死亡的罪名,将加州理工学院和相关咨询顾问告上法庭。但该校发言人表示:“布莱恩接受心理辅导过程中与咨询顾问沟通时坚称自己曾有自杀的念头,但问题并不严重,且他本人明确要求要保护个人隐私,学校不能就此事与他父母联系。”

值得深思的是,这两类典型方式依旧无法阻止此类悲剧的发生,且学校声誉一定程度上也遭受到了学生家长的质疑。随着大学生心理健康问题的日益突出,高校面临的挑战也越来越大。学生对学校现有服务不满,而学校又难以使其中一些改革起到立竿见影的效果。因为一方面,存在心理健康问题的大学生的比例确实有飙升的情况;另一方面,越来越多的大学生会因对学习成绩不满意、与恋人分手等日常校园生活琐事去寻求心理辅导,导致心理辅导中心的工作量剧增,使得真正迫切需要帮助的学生不一定能及时获得帮助。

教

职员工成学校“眼线”

为满足更多学生的需求,美国一些高校已努力聘请更多的心理咨询顾问,创建更多的心理问题辅导小组,延长治疗时间为更多学生服务,安排更多的心理健康协调员与学生更频繁地沟通。还有一些高校在校园各处安装了类似取款机模样的心理健康信息亭,让学生通过该信息亭快速筛查自己是否患有抑郁症、躁郁症、焦虑症、创伤后遗症等。但一些高校不得不面对的现实是,由于资源有限,无法依靠扩大心理辅导中心的规模或购买信息亭一类的设施为更多学生提供及时的、良好的服务。

学生精神上的痛苦往往会在他们的学术作业和课堂行为中表现出迹象,教职员工尤其那些频繁与他们互动的人很有机会得到这些警报信号,特别是授课教师可以更轻易地发现受困学生,弄清楚如何进行回应。奥罗拉大学心理辅导主任大卫·R.雷茨说道:“常有一些教授来告诉我们,‘学生跑来跟我们说了些事情,但是我们不确定接下来要怎么做’。”雷茨认为,大学可为与学生发生直接接触的教职员工提供培训,以及时识别和简易处理学生的精神疾病。

马里兰大学大约有12000名住宿生,以及为住宿生服务的心理学家,而各个分院的系主任也和心理学家保持合作关系,马里兰大学帕克分校咨询中心主任莎伦·柯克兰-戈登将该校的这一做法称作“遍及校园的安全网”。虽然马里兰大学几乎所有的教职员工不需要接受有关如何应对有心理问题的学生的强制性培训,但是单个部门或项目可以主动要求进行培训。戈登会为有意愿的教职员工安排相关的培训和活动,用以识别和处理学生可能在课堂上表现出的常见问题,例如成绩下降和抑郁情绪的变化都可以作为抑郁症的信号。一些参加培训的授课教师主动与学校专业的心理咨询顾问沟通,戈登说道,“一些教员会给我们频繁打电话,当一些学生的状况在一篇有关自杀的文章中被提及,他们想知道是否眼见为实,以及应当对这些学生采取怎样的措施。”

美国还有一些高校倾向于在学期开始的时候发送电邮,譬如哥伦比亚大学的教职员工可接收到警报信号的电邮,了解学生在承受精神痛苦时应当怎么做。但该校英美研究教授、社会差异研究中心主任蕾切尔·亚当斯认为,“当你收到成千上万封邮件以及可能需要帮助的时候,很有可能会将那些邮件忽略。”对此,该校心理咨询和心理服务执行董事理查德·J.艾希勒指出,除了为教职员工提供培训之外,心理咨询人员还需要与宿管员、学业指导员等与学生频繁接触的一线人员维持良好的人际关系,这些人往往能够更及时地发现一些精神受损的学生,成为好的“眼线”。“所以,这目前是我们正在进行的工作。”艾希勒说道。

师

生敞开天窗说亮话

让教职员工成为学校的“眼线”到师生敞开心扉讨论自杀问题,为的是尽可能地利用学校现有的人力资源发现更多问题学生。“但不幸的是,许多高等教育机构并没有利用‘眼线’所产生的价值。”雷茨说道。雷茨先生通过美国高校心理咨询中心协会完成的年度调查发现,2014年的调查显示,58.5%的大学表示他们提供了正式或非正式的教师培训。

因而,美国一些高校采取的做法是将心理健康问题公开化,师生通过课堂交流,敞开心扉说亮话。譬如奥罗拉大学英语副教授帕特里克·邓恩每学期都会在课堂上向学生询问五六个简短的问题,包括他们的学习预期、学习压力等。“我试图找一些可以关联起来的问题。”他说道。在其课程之一“人类”的课堂上,邓恩会引导学生思考他们的伦理决策,因为相关的主题能够产生“极具吸引力的文章”。邓恩举例,如果学生在文章中透露出他们觉得很抑郁或活得很艰难,“那么就需要我认真对待这种情况”。数据显示,2011—2012学年,26%的奥罗拉学生更倾向于与授课教师或员工倾诉心声,2013—2014年,这一比例已上升为50%。

消

除学生的“自杀意念”

当一起又一起大学生校园自杀事件重复发生后,人们总会问:究竟是什么原因导致这些大学生如此仓促地为生命画上句号?也就是说,当大家在谈论大学生自杀事件时,我们不能只看到大学生们的自杀行为,因为自杀行为背后,往往还有很多没有成行的、容易被忽视的自杀意念,即有了明确的伤害自己的意愿,但没有形成自杀的计划,没有行动准备,更没有实际的伤害自己的行动。而自杀意念恰恰也是评价自杀风险的重要指标,高校或许还可以更加关注这方面的内容,以降低学生自杀率。

山东大学自杀预防研究中心的研究者曾和武汉市六所高校进行合作,对5972名大学生(其中53.43%的男生,46.57%的女生;年龄跨度16~25岁,平均年龄20.85岁)进行中国大学生自杀意念调查,这也是目前规模最大的有关中国大学生自杀意念的研究。研究结果显示,在所有受访学生中,有自杀意念的学生占到16.39%,其中15.82%的学生只是偶尔这么想,而剩下0.57%的学生却经常考虑自杀。在应对策略方面研究者发现,善于寻求外部帮助和指导、问题解决能力强并会在目标无法达成时寻求替代方法的学生,自杀意念更低;而缺乏主见,忧愁时经常靠发泄情绪来保持心理平衡、逻辑性太强的学生,则容易把自己绕进解不开的困境里,导致自杀风险增加。而让教职员工成为学校的“眼线”,当学生遇到心理问题时,刚好可使这部分学生更易于找到倾诉对象,缓解心头的忧愁和苦闷。建议国内高校的心理健康工作或许可考虑从这方面入手,进行进一步的探索,并尝试开展相关工作。

( 如需更多学生事务相关资料,请联系010-58819662。)

专注高等教育,请微信搜索“麦可思研究”或“MyCOS_Research”。