东北网6月7日讯“我一直认为,高考不一定是最好的制度,却是最不坏的制度。至少在人才的遴选上它是公平的,1977年恢复的高考改变了我们那一代人的命运。”回忆起40年前得知高考时的心情,省文联主席傅道彬仍旧感慨万千,对于做过知青、下过矿井的他来说,是1978年参加的那一场高考,改变了自己一生的命运。

“我的大学梦始于千尺井下”

重温40年前的往事,傅道彬的语气中仍旧带着激动,“1977年得知恢复高考后,我和身边所有的年轻人一样,都非常兴奋!这个消息我们等了太久,就是那种一直遥不可及的东西忽然到了你眼前的感觉,对所有人来说,高考都是一次改变命运的机会,所以大家纷纷奔走相告。”得知恢复高考的消息时,作为知青在农村下乡的傅道彬正转去矿井工作。因为没有时间准备考试,傅道彬并没有参加上当年的高考,而是成为了一名采煤工人,他的大学梦也正是从那千尺井下开始的。

1978年,18岁的傅道彬报名参加了当年的高考,他说,自己最初的想法很简单,就是想通过高考改变命运,与他一同做梦的,还有同样年轻的工友们。

“采煤工作是很艰苦和危险的,真正到了井下就会发现,真的是漆黑一片,伸手不见五指,唯一的光亮就是我们头上的那盏矿灯。所以很多人都希望通过高考改变命运,离开这里。我们20多位工人中,有十五六位都报了名。”傅道彬回忆说,其实很多人并没有考取的可能,但是大家都觉得这是一次机会。

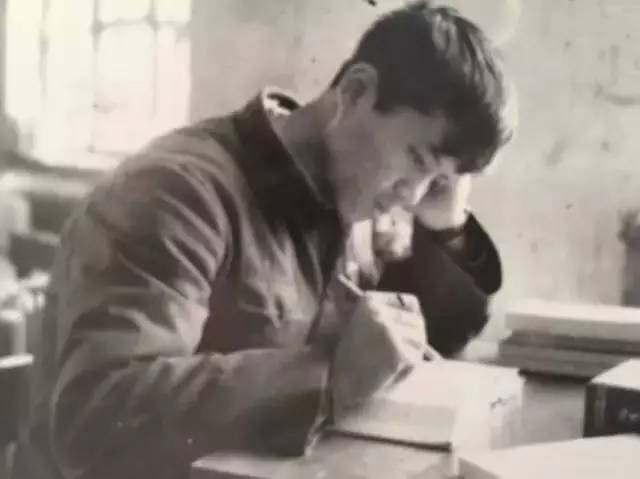

青年时期的傅道彬。

攒工休突击复习资料仅为5本教科书

为了能在高考中取得好成绩,傅道彬付出了艰辛的努力,没有时间复习和没有复习资料是他在高考前遇到的最大难题。他清晰地记得,那时候采煤工作非常繁重,每天要到井下工作8小时,从井口乘矿车下到采煤巷道里还需要至少两个小时,再加上从家里到矿井的时间,每天要占去十几个小时。

“劳动强度高,每天都筋疲力尽,为了能多复习一会儿,我每天只睡5个小时,无论工作多累,我都会强迫自己保证每天5个小时的学习。”傅道彬说,因为自己所在的采煤班有十几位同学都报名参加高考,而采煤队有规定,不给任何人时间复习,所以,为了能有更多整天的时间复习,他常常把每个月仅有的5天工休时间全部攒到一起。连续5天的复习,对当时的他来说,是每个月最快乐和充实的时光。

从报名到最后参加高考,只有半年的时间,能让傅道彬用来复习的时间,加起来也就一个多月,时间紧,还没有复习资料让本就心急的他十分头疼。“因为没有复习资料,我选择了最笨的方法,背教科书。通过很多努力,好不容易凑齐了5个科目的5本教科书,每天就背书上的内容,偶尔能从别人那找到一些试题,也不能复印,只能手抄留存,试题资料非常少。”

傅道彬说,自己至今仍能记起,当年的语文考试题目是让把一篇长文章改为短文。因为从前在课堂上从未见过这样的题目,傅道彬有些紧张,只能通过自己的理解来完成题目,还好最后的成绩不错。

跨出深井高考改变一代人的命运

紧张的高考结束后,接下来的时间就是等待。傅道彬说,当时并不知道自己考得怎么样,报志愿的时候,他的第一志愿报了吉林省四平师范学院,即现在的吉林师范大学。

“成绩出来的时候特别惊讶,没想到竟然考了我们县里的第一名,当时考了370多分,这个成绩报北京的许多学校也都能考上的。”虽然很多人为傅道彬感到惋惜,但他却非常知足,一名采煤工人成为一名大学生,对他来说已经是很大的幸福了。交回工作服和工具的那天,他留下了一盏陪伴自己的矿灯。他说,矿灯就像一种纪念,时常会让他想起自己在井下劳作时的情景,想起漆黑井下曾经陪伴过他的大学梦想。

傅道彬。

说起改变自己命运的高考,傅道彬颇为感慨,虽然1977年的高考许多方面准备都不足,但意义却非同寻常,不但改变了那一代人的命运,更为国家聚集挑选了人才,改变了国家的命运。高考对许多寒门学子来说,更是一次公平竞争的机会,让他们有机会改变自己的命运。